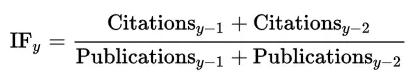

期刊的影響因子(impact factor��,IF)雖然受到了廣泛質(zhì)疑�����,但是依然是被使用的一個評價指標����。和所有的評價指標一樣,在沒有搞清楚它的衡量對象之前����,不應(yīng)該盲目地使用���。 一些讀者可能已經(jīng)注意到了,2015年6月發(fā)布的《自然-方法》2014年的影響因子較上一年提高了6個點�����。我們在此就借用這個數(shù)據(jù)來好好分析一下影響因子�。 幾十年前,為了衡量期刊發(fā)表的研究的學術(shù)分量����,有人設(shè)計出了影響因子這個指標。現(xiàn)在許多地方都在討論影響因子的片面性問題��,其中包括最近英國政府就統(tǒng)計指標在研究評估中的使用發(fā)表的一項報告��。 某年某期刊的影響因子實際上測算的是前兩年里發(fā)表在該期刊中論文的平均引用次數(shù)��。因此�����,影響因子實際上受到了其計算及發(fā)布機構(gòu)——湯森路透(Thomson Reuters)的影響�,湯森路透決定了哪些內(nèi)容可以被引用,而哪些又不可以����。 不同學科領(lǐng)域有不同的影響因子�,而它也受到期刊編輯政策的影響——發(fā)表大量文獻綜述可以有效提高該期刊影響因子����。影響因子并不會鑒別恰當?shù)幕蚴怯袉栴}的引用��,比如有些作者追隨眾人引用了某篇論文��,使該論文的引用量進入正反饋循環(huán)��,但這并不意味著這種引用是恰當?shù)摹?/p> 最要命的是���,影響因子會向高引用論文傾斜���,我們今年的影響因子的上升就屬于這種情況。在決定了我們2014年影響因子的論文中�����,有一小簇論文對產(chǎn)生這個數(shù)字的貢獻遠超于其他的論文�。接下來是一部分引用量良好,但不如第一梯隊那么突出的論文���。最后是一長串引用量偏低的論文��。雖然說不同期刊的偏離程度各不一樣�,但是大多數(shù)期刊都存在這種分布狀況。 我們可以從中直接得出一個推論:期刊的影響因子不應(yīng)當成為評價某個科學家科研貢獻的標準(比如在進行雇傭或是經(jīng)費申請決策時)��。其實這一點已經(jīng)有人指出過了����。同樣地,影響因子也不構(gòu)成期刊中單篇論文引用率的正確指標�。 影響因子的能做到的是,在一定程度上評估過去的2年來某期刊發(fā)表的論文����,是否讓很多科學家產(chǎn)生了興趣,并且對他們產(chǎn)生了影響���。當然即便如此�����,使用影響因子時也要小心謹慎���。但不管影響因子存在多少缺陷�,它被認為是預測期刊5年引用量中值的良好指標����,因為5年引用量中值不易受到異常值的影響。

一家期刊在y年的2年影響因子的計算方法�����。Wikipedia 《自然-方法》并不會因為想要發(fā)表最優(yōu)秀�����、最廣受歡迎的研究方法論文而感到心懷愧疚�。如果我們的這個抱負被成功轉(zhuǎn)化為高引用量��,這也沒啥不好�。我們當然為占據(jù)2014年引用名單前列的論文感到自豪。 但是要強調(diào)的是(這一點怎么強調(diào)都不為過)�,我們同樣也為那些占了大多數(shù)的,沒有被大量引用的論文感到自豪�。一篇論文在發(fā)表后的2年里不受重視的原因可能和它的質(zhì)量或是重要性沒什么關(guān)系。比如���,它的受眾可能是一個相對較小的研究群體���,或者它沒有追趕研究熱點���,又或是它過于超前了。 研究方法類論文的引用模式比其他類型論文的變化更多���。我們努力爭取在前瞻性論文和實用性論文之間找到平衡�����,并把這個思路推廣到許多領(lǐng)域里��。 這是因為研究方法的研發(fā)是逐步發(fā)生的:早期的概念性突破會開創(chuàng)一個新的研究方向(比如超分辨率成像技術(shù))�,接下來通過不斷的改良和推廣�����,最后才會出現(xiàn)穩(wěn)定���、實用的研究方法��。 與此形成殘酷對比的是����,研究方法論文受到引用或是因為它點明了某個領(lǐng)域的可能研究方法方向,或是因為該方法已經(jīng)被用于最近的研究中��。后一種引用能否和前一種同日而語尚待討論�,但是影響因子的計算完全不會區(qū)分這兩者。 此外�,研究方法付諸實踐、被某個生物研究采用����,并被發(fā)表出來的時間可能遠超2年。雖然早期的引用量在某些領(lǐng)域里能夠預測長期引用量����,但是2年的影響因子無法忠實還原被實踐的研究方法論文影響力的全貌�����。影響因子也沒有涵蓋影響力的其他方面��,比如某個研究方法是否得到商業(yè)化���,或者是否有其他的社會意義�。 現(xiàn)在出現(xiàn)了許多評價指標,比如5年特征因子(Eigenfactor)或是SCImago開發(fā)的3年SJR指數(shù)(SJRindicator)能分析引用網(wǎng)絡(luò)�����,并賦予不同引用不同的權(quán)重����。還有新出現(xiàn)的Altmetric這類指標記錄的是論文發(fā)表后短時間內(nèi)獲得的網(wǎng)絡(luò)關(guān)注。(關(guān)于Altmetric��,請看:2016年最受全球媒體關(guān)注的100篇論文�,5篇有中國學者參與) 就評價一位科學家的科研產(chǎn)出而言,H指數(shù)(h-index)及其變式更加合適�����。雖然上述指標都能解決影響因子的部分問題�����,但是它們僅僅是工具而已��,每個工具都有各自的缺陷���。 這話雖然有些老掉牙��,但是還是值得一提——不應(yīng)當在不經(jīng)判斷的情況下依賴一項評價指標�。在使用的時候,要考慮到指標衡量的對象����、它的假設(shè)前提和片面性。任何方法的應(yīng)用皆是如此���。 影響因子等于影響力嗎 | 責任編輯:蟲子 |